понедельник, 30 ноября 2009

Зло познаётся стихийно, для познания Добра нужно время и Учитель.

Зло познаётся стихийно, для познания Добра нужно время и Учитель.

В начале ноября этого года я побывал в селе Васильевском. Наше путешествие началось на правом берегу Москвы-реки и продлилось не более двух-трех часов.

Выбравшись из Нового городка (место дислокации наших славных «Русских витязей» и «Стрижей»), где я находился в гостях у тети, и, перейдя дорогу, мы очутились на территории санатория им А.Герцена. Пройдя мимо его корпусов, мы вышли к громадному глубокому оврагу, через который перекинут аккуратный металлический мост. Он то и привел нас через несколько минут на высокий берег реки. Весь наш путь проходил по красивому хвойному лесу. Сосны были и на берегу. Сверху открылся прекрасный вид на Москву-реку. Захотелось спуститься вниз. Мои спутники остались наверху, а я словно по лестнице, прошел по ступенькам, образованными мощными корнями деревьев. На берегу, на пристани, был лишь одинокий рыбак, мерзнущий под ноябрьским холодным ветром. Посмотрев на реку, на ее изящный изгиб, я поднялся к своим спутникам.

Далее наш путь продолжался по берегу, по территории поселка им. А.Герцена к Замку. Вот и Замок. Впечатляет, но веет заброшенностью и грустью. Тетушка, а потом и сторож рассказывают о шумных веселых временах, когда здесь был санаторий, гуляли люди у цветника, ныне отсутствующего, сидели на скамеечках по вечерам. Все это в прошлом. Дом заколочен, все, что было внутри увезено или разграблено, клумб, скамеек и фонарей нет. Задача сторожа не пускать детишек внутрь. Наверху замка можно уже увидеть березку, выросшую во времена разрухи. На стене две памятные доски, посвященные А.Герцену и В.Ленину, бывавших в этих местах.

Идем дальше, спускаясь все ниже к реке. И вот она, река рядом. Перед нами изящный вантовый мост, так нетипичный для наших равнинных мест. На левом берегу реки стоит небольшой храм. Нам туда. Идем по шаткому мосту. Непривычно. На середине моста останавливаемся, чтобы полюбоваться на реку. Перед нами небольшой порог, через который с шумом переливается вода, чуть подальше маленький остров с деревьями. Вода здесь чистая, неиспорченная сбросами. Порог явно искусственного происхождения. На левом берегу долго не задерживаемся, холодно. Я лишь подхожу к ограждению храма и узнаю, что это Воскресенский храм села Васильевского.

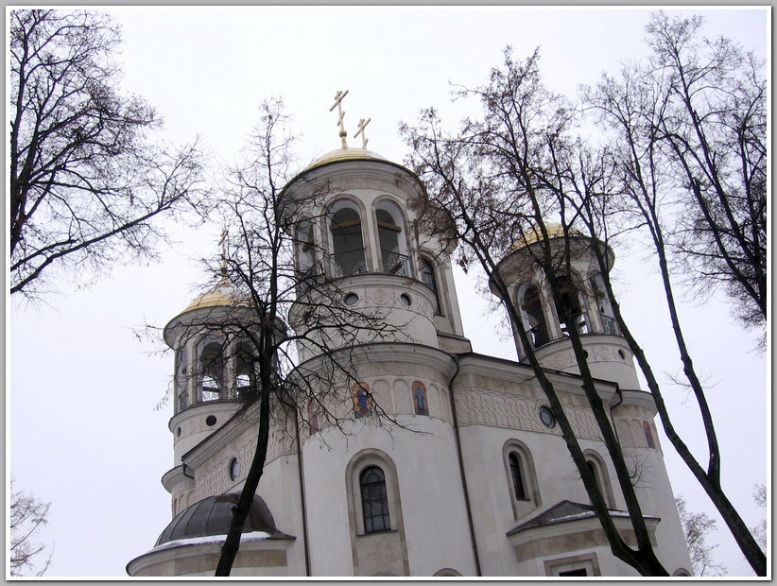

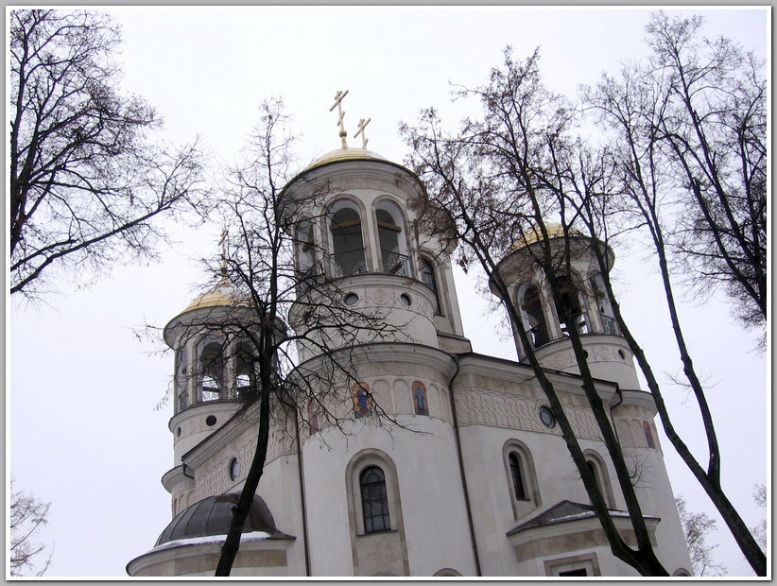

Обратный наш путь лежит опять мимо Замка, далее мы идем немного другой дорогой, чтобы зайти в храм Александра Невского, воздвигнутого князем Щербатовым в начале прошлого века. Храм изящен своей формой, нет, он просто красив. Во дворе стоит небольшая деревянная колоколенка. Выходим с территории храма и попадаем в поселок им. А.Герцена. Видим Дом культуры, увы, в плачевном состоянии, какое-то административное здание с колоннами, перед которым стоят наивные скульптуры советских пионеров. Путешествие заканчивается, за стеной – Новый городок.

Уже позже на сайте , я прочитал много интересного о тех местах где побывал. В некотором сокращении помещаю этот текст здесь.

читать дальше

Выбравшись из Нового городка (место дислокации наших славных «Русских витязей» и «Стрижей»), где я находился в гостях у тети, и, перейдя дорогу, мы очутились на территории санатория им А.Герцена. Пройдя мимо его корпусов, мы вышли к громадному глубокому оврагу, через который перекинут аккуратный металлический мост. Он то и привел нас через несколько минут на высокий берег реки. Весь наш путь проходил по красивому хвойному лесу. Сосны были и на берегу. Сверху открылся прекрасный вид на Москву-реку. Захотелось спуститься вниз. Мои спутники остались наверху, а я словно по лестнице, прошел по ступенькам, образованными мощными корнями деревьев. На берегу, на пристани, был лишь одинокий рыбак, мерзнущий под ноябрьским холодным ветром. Посмотрев на реку, на ее изящный изгиб, я поднялся к своим спутникам.

Далее наш путь продолжался по берегу, по территории поселка им. А.Герцена к Замку. Вот и Замок. Впечатляет, но веет заброшенностью и грустью. Тетушка, а потом и сторож рассказывают о шумных веселых временах, когда здесь был санаторий, гуляли люди у цветника, ныне отсутствующего, сидели на скамеечках по вечерам. Все это в прошлом. Дом заколочен, все, что было внутри увезено или разграблено, клумб, скамеек и фонарей нет. Задача сторожа не пускать детишек внутрь. Наверху замка можно уже увидеть березку, выросшую во времена разрухи. На стене две памятные доски, посвященные А.Герцену и В.Ленину, бывавших в этих местах.

Идем дальше, спускаясь все ниже к реке. И вот она, река рядом. Перед нами изящный вантовый мост, так нетипичный для наших равнинных мест. На левом берегу реки стоит небольшой храм. Нам туда. Идем по шаткому мосту. Непривычно. На середине моста останавливаемся, чтобы полюбоваться на реку. Перед нами небольшой порог, через который с шумом переливается вода, чуть подальше маленький остров с деревьями. Вода здесь чистая, неиспорченная сбросами. Порог явно искусственного происхождения. На левом берегу долго не задерживаемся, холодно. Я лишь подхожу к ограждению храма и узнаю, что это Воскресенский храм села Васильевского.

Обратный наш путь лежит опять мимо Замка, далее мы идем немного другой дорогой, чтобы зайти в храм Александра Невского, воздвигнутого князем Щербатовым в начале прошлого века. Храм изящен своей формой, нет, он просто красив. Во дворе стоит небольшая деревянная колоколенка. Выходим с территории храма и попадаем в поселок им. А.Герцена. Видим Дом культуры, увы, в плачевном состоянии, какое-то административное здание с колоннами, перед которым стоят наивные скульптуры советских пионеров. Путешествие заканчивается, за стеной – Новый городок.

Уже позже на сайте , я прочитал много интересного о тех местах где побывал. В некотором сокращении помещаю этот текст здесь.

читать дальше

воскресенье, 29 ноября 2009

Зло познаётся стихийно, для познания Добра нужно время и Учитель.

Ноябрьская волна тепла, распространившаяся по ЕТР, отличается своей продолжительностью. Уже 20 дней подряд температура в Москве превышает климатическую норму. В последние дни ежедневная аномалия достигала 7-9°. Несмотря на холодное начало месяца, суммарно за прошедшие дни, средняя температура (1,7°) опережает норму (-1,2°) на 2,5°. В предстоящие дни с большой вероятностью прогнозируется теплая погода. Самым теплым за последние 50 лет был ноябрь 1996 года (средняя температура 3,9°). Второе место в ранжированном ряду занимает ноябрь 2008 года (2,3°), за ним следуют ноябри 1978 и 1982 годов (2,0°), а также ноябри 1969 и 1974 годов (1,8°). Так что нынешний ноябрь вполне может попытаться войти в пятерку самых теплых ноябрей.

Источник :

Есть ли у московского ноября шансы стать одним из самых теплых?

Источник :

Есть ли у московского ноября шансы стать одним из самых теплых?

Зло познаётся стихийно, для познания Добра нужно время и Учитель.

суббота, 28 ноября 2009

Зло познаётся стихийно, для познания Добра нужно время и Учитель.

Уходит безвозвратно спокойное, доброе, наивное время, все больше заполняет нашу жизнь время жесткое, жестокое, безжалостное, циничное, прагматичное.

В тему, да еще как, в тему...

В центре Питера устроили кровавую резню баранов

Ужасающую картину можно было наблюдать в самом центре Петербурга. Люди шли по Апраксиному двору и между 34-м и 36-м корпусами увидели страшную картину: несколько десятков лиц "кавказской национальности" тащили блеющих баранов. Тут же на асфальте, разложили картонки и начали их резать. Кровь хлестала во все стороны, отрезанные головы падали им под ноги. Случайные свидетели в ужасе. Другие участники бойни смотрели на беспредел и... улыбались...

Дальше читать просто жутко.

В тему, да еще как, в тему...

В центре Питера устроили кровавую резню баранов

Ужасающую картину можно было наблюдать в самом центре Петербурга. Люди шли по Апраксиному двору и между 34-м и 36-м корпусами увидели страшную картину: несколько десятков лиц "кавказской национальности" тащили блеющих баранов. Тут же на асфальте, разложили картонки и начали их резать. Кровь хлестала во все стороны, отрезанные головы падали им под ноги. Случайные свидетели в ужасе. Другие участники бойни смотрели на беспредел и... улыбались...

Дальше читать просто жутко.

пятница, 27 ноября 2009

Зло познаётся стихийно, для познания Добра нужно время и Учитель.

Вчера заболело горло, сегодня появился насморк и небольшая т-ра к вечеру. Блин, не хочу болеть. Переболела жена, внучка, теперь моя очередь?

Зло познаётся стихийно, для познания Добра нужно время и Учитель.

Алексей Дымовский - об этом человеке сейчас много говорят, его поступок наделал много шума в обществе (СМИ в основном молчит). Много споров о нем - кто он, "засланный казачек" или наивный правдоруб? Поживем, увидим.

четверг, 26 ноября 2009

Зло познаётся стихийно, для познания Добра нужно время и Учитель.

Зло познаётся стихийно, для познания Добра нужно время и Учитель.

Зло познаётся стихийно, для познания Добра нужно время и Учитель.

Общак, пахан и черпак – с помощью таких слов севастопольских школьников учат русскому языку

Севастопольские новости

Севастопольские новости

вторник, 24 ноября 2009

Зло познаётся стихийно, для познания Добра нужно время и Учитель.

Зло познаётся стихийно, для познания Добра нужно время и Учитель.

понедельник, 23 ноября 2009

19:27

Доступ к записи ограничен

Зло познаётся стихийно, для познания Добра нужно время и Учитель.

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

Зло познаётся стихийно, для познания Добра нужно время и Учитель.

Нашим преподавателям пришло распоряжение - пользоваться и делать ссылки можно лишь на учебники, изданные не позже 10 лет. Неужели и из библиотеки их изъяли? Кошмар!

воскресенье, 22 ноября 2009

Зло познаётся стихийно, для познания Добра нужно время и Учитель.

Пришло время разбирать кладовку. Накопилось много "лишних" книг, журналов. Лишних не потому, что они плохи, нет, книги и журналы интересны, но совершенно не востребованы в последние 20 лет. В букинистические магазины их не берут (там таких достаточно много), в библиотеках нет места, они все "съеживаются", до и не будет их читать современный читатель, сейчас другие интересы, и мы к ним уже не вернемся. Сдать в макулатуру? Жалко, тяжело тащить, да и выручим мы копейки. Что делать с "Роман-газетами" таких популярных в свое время писателей - Чаковский, Катаев, Быков, Айтматов, Симонов, Нагибин, Проскурин, Марков, Бондарев, Иванов... Пока решился вынести на площадку к мусоропроводу журналы. Половинчатое решение, но что же делать? Может, кто-то заинтересуется, подберет. Плохо, если все это разметут, раскидают. Вообще, оказалось, что библиотека, которую я собирал всю жизнь, это около 3000 томов, никому не нужна. Горько. И сам я давно уже практически ничего не читаю...

Зло познаётся стихийно, для познания Добра нужно время и Учитель.

ФОРУМ.мск: Водородный "Кувейт" на Русской равнине

Выдающийся геолог Александр Ларин и его товарищи сделали сенсационное открытие. Водородная энергетика возможна и рентабельна!

На Русской равнине (то есть, в европейской части СССР/РФ) есть множество выходов на поверхность водорода из глубоких недр планеты. Это с полной убедительностью показали полевые исследования геолога А.Ларина и его единомышленников. Причем отыскивать эти выходы можно с помощью космической разведки.

Таким образом, уже сегодня полностью снимается главнейшее препятствие на пути развития водородной энергетики: легкий газ в огромных количествах истекает из недр планеты. Более того, его нужно добывать - иначе водород нанесет непоправимый ущерб плодородным землям...

Водородный "Кувейт" на Русской равнине

Калашников Максим 22.11.2009

Калашников Максим 22.11.2009

Выдающийся геолог Александр Ларин и его товарищи сделали сенсационное открытие. Водородная энергетика возможна и рентабельна!

На Русской равнине (то есть, в европейской части СССР/РФ) есть множество выходов на поверхность водорода из глубоких недр планеты. Это с полной убедительностью показали полевые исследования геолога А.Ларина и его единомышленников. Причем отыскивать эти выходы можно с помощью космической разведки.

Таким образом, уже сегодня полностью снимается главнейшее препятствие на пути развития водородной энергетики: легкий газ в огромных количествах истекает из недр планеты. Более того, его нужно добывать - иначе водород нанесет непоправимый ущерб плодородным землям...

Зло познаётся стихийно, для познания Добра нужно время и Учитель.

Только что с удовольствием прочитал еще одно произведение Влада Вола на Проза.Ру. Повесть "Идиот" тронула до слёз своей искренностью и хорошим литературным языком. Есть у нас таланты!

суббота, 21 ноября 2009

Зло познаётся стихийно, для познания Добра нужно время и Учитель.

Из письма писателя и журналиста Вячеслава Манягина, являющегося автором исследований о царе Иоанне Грозном:

"В последнее время целью фальсификаторов стал ключевой момент в отечественной истории – создание в XVI веке Московского царства и олицетворяющий этот процесс первый русский царь – Иоанн IV Грозный. Фильм П.Лунгина "Царь", широко разрекламированный всеми российскими СМИ, не только искажает историческую правду, но и роняет престиж России в глазах всего мира. Вот лишь некоторые примеры откровенной фальсификации истории, из которых целиком состоит фильм "Царь".

1. Фильм начинается со лжи – когда бегущие по экрану титры создают для зрителя "вводную", не соответствующую действительности: якобы, в 1565 году польский король Сигизмунд завоевывает русские города, в стране царит голод, опричники залили страну кровью. Как результат – поляки захватывают стратегически важный Полоцк, что приводит к ужесточению террора. На самом деле война для России шла успешно, русские заняли у поляков города в Прибалтике, а Полоцк останется во владении России еще 14 лет – до 1579 года.

2. Массовые казни. Согласно источникам, за весь период правления царя Иоанна Васильевича было казнено не более 4-5 тысяч человек. Что ни в какое сравнение не идёт с правлением, например, современника царя Иоанна IV, французского короля Карла IX, по распоряжению которого за одну Варфоломеевскую ночь католики перебили во Франции 30000 протестантов. В том же XVI веке в Англии только за бродяжничество были повешены 70000 человек. Эти цифры доказывают, что особая "кровожадность" Грозного царя – домыслы фальсификаторов.

3. Другая ложь – избиение опричниками во главе с царем митрополита Филиппа в храме и сцена посещения свергнутого митрополита государем. Никаких документальных подтверждений этих сцен, как и того, что царь Иоанн IV имел какое-то отношение к смерти митрополита Филиппа, не существует", – отмечает писатель"...

Читать всё: Раздаются призывы об изъятии фильма "Царь" из проката

Ещё о фильме:

«Девятого ноября в программу «Познер» пришёл Лунгин. Вот ключевой вопрос ведущего: «Если дьявол предложит вам бессмертие – что вы ответите?» Лунгин ответил почти сразу:

«К своему стыду, я соглашусь». Не знаю уж, от себя Познер спросил или его «лично» попросили передать…

Суть в другом, человек слаб, Лунгин тоже, это понятно… Но вопрос был в лоб, не что-нибудь аморфное типа: «Если бы кто-то предложил бессмертие…», а конкретно – дьявол. И чем-то ритуальным запахло, когда в эфире на всю страну, почти сразу после повторного показа «Острова», утверждённый «гуру» православной режиссуры доложил: к прямому сотрудничеству с рогатым – готов, стыдно, но готов. Поехали дальше…

И ведь поехали! Это уже о фильме «Царь», снятом тем же Лунгиным. Где враньё всё, начиная от убогих декораций из какой-нибудь «Марьи-искусницы» с добавлением антуража из боевиков про гладиаторов и заканчивая произносимыми текстами. Нелепую режиссуру не спасают и актёры. Как ни бесится Иван Охлобыстин вперемешку с медведями, дыбами и вёдрами бутафорской крови – вся эта «творческая гора» рожает даже не мышь, а какого-то таракана. Которого травить лень, а давить – противно…

Единственно, что заслуживает внимания, – зачем это делается и кем. Зачем бывшему «старцу-кочегару» Мамонову дают играть садиста-упыря, называя его при этом почему-то Иваном Грозным? Зачем рафинированному интеллигенту пытаться изображать святого? Зачем вообще создавать весь этот бред, не имеющий никакого отношения к истории, за исключением имён и нескольких вырванных фактов, «передёрнутых» по усмотрению автора?

Не затем ли, что проект по лишению исторической памяти жив и поныне? Мы должны видеть русскую историю, свои корни так, чтобы стыдиться и бояться их? А раз в жуткую тьму и паранойю придуманной страны зрителя погружает раскрученный «светоч православного кино» – могут и поверить, что так и было. Не полезут же все в «Жития святых», не будут же вникать в труды Штадена или Таубе, даже Карамзина вряд ли откроют. Не прочтут зрители слова святителя Филиппа на суде, устроенном в Успенском соборе страшным, но и великим царём. Так и будут думать, что волокли избитого митрополита в какой-то дикой клетке, а не стоял он, увозимый в заточение, в простых дровнях, благословляя на обе стороны рыдающий по нему народ. Будут уверены, что русские цари, похожие на неопрятных маньяков, жгли в церквях монахов да устраивали публичные поедания детей медведями, чему народ русский очень радовался.

Для этого сначала одним «Островом» создаётся кумир, который потом будет создавать новые декоративные «острова», жирными кляксами пачкая настоящую историю России. Спасает только то, что фильм плохой. И режиссёр оказался так себе. Пора нового «гуру» синтезировать? Или пусть Лунгин «триптих» доваяет? Что-нибудь ещё темнее, например, «Сталин». В главной роли, естественно, Пётр Мамонов. Троцкого и искать не надо, Хабенский уже в «Есенине» тренировался. Ване Охлобыстину можно на выбор Берию, Ежова или Ягоду предложить, чего уж теперь-то… Уж будет где разгуляться: темень, пытки, тупое быдло… Аншлаг с телераскруткой Первого гарантирован.»

А вот еще, интересно и по теме

«В 16 веке к власти пришёл Иван Грозный. За время его правления на Руси:

- введён суд присяжных

- бесплатное начальное образование (церковные школы)

- медицинский карантин на границах

- местное выборное самоуправление, вместо воевод

- впервые появилась регулярная армия (и первая в мире военная форма - у стрельцов)

- остановлены татарские набеги

- установлено равенство между всеми слоями населения (вы знаете, что крепостничества в то время на Руси не существовало вообще? Крестьянин обязан был сидеть на земле, пока не заплатит за ее аренду, и ничего более. А дети его считались свободными от рождения, в любом случае!).

- запрещён рабский труд (источник - судебник Ивана Грозного);

- государственная монополия на торговлю пушниной, введённая Грозным, отменена всего 10 (десять!) лет назад.

- территория страны увеличена в 30 раз!

- эмиграция населения из Европы превысила 30 000 семей (тем, кто селился вдоль Засечной черты, выплачивались подъёмные 5 рублей на семью. Расходные книги сохранились).

- рост благосостояния населения (и выплачиваемых налогов) за время царствования составил не-сколько тысяч (!) процентов.

- за всё время царствования не было ни одного казнённого без суда и следствия, общее число «репрессированных» составило от трёх, до четырёх тысяч. (А времена были лихие - вспомните Варфоломеевскую ночь).

А теперь вспомните, что вам рассказывали о Грозном в школе? Что он кровавый самодур и проиграл Ливонскую войну, а Русь тряслась в ужасе?»

"В последнее время целью фальсификаторов стал ключевой момент в отечественной истории – создание в XVI веке Московского царства и олицетворяющий этот процесс первый русский царь – Иоанн IV Грозный. Фильм П.Лунгина "Царь", широко разрекламированный всеми российскими СМИ, не только искажает историческую правду, но и роняет престиж России в глазах всего мира. Вот лишь некоторые примеры откровенной фальсификации истории, из которых целиком состоит фильм "Царь".

1. Фильм начинается со лжи – когда бегущие по экрану титры создают для зрителя "вводную", не соответствующую действительности: якобы, в 1565 году польский король Сигизмунд завоевывает русские города, в стране царит голод, опричники залили страну кровью. Как результат – поляки захватывают стратегически важный Полоцк, что приводит к ужесточению террора. На самом деле война для России шла успешно, русские заняли у поляков города в Прибалтике, а Полоцк останется во владении России еще 14 лет – до 1579 года.

2. Массовые казни. Согласно источникам, за весь период правления царя Иоанна Васильевича было казнено не более 4-5 тысяч человек. Что ни в какое сравнение не идёт с правлением, например, современника царя Иоанна IV, французского короля Карла IX, по распоряжению которого за одну Варфоломеевскую ночь католики перебили во Франции 30000 протестантов. В том же XVI веке в Англии только за бродяжничество были повешены 70000 человек. Эти цифры доказывают, что особая "кровожадность" Грозного царя – домыслы фальсификаторов.

3. Другая ложь – избиение опричниками во главе с царем митрополита Филиппа в храме и сцена посещения свергнутого митрополита государем. Никаких документальных подтверждений этих сцен, как и того, что царь Иоанн IV имел какое-то отношение к смерти митрополита Филиппа, не существует", – отмечает писатель"...

Читать всё: Раздаются призывы об изъятии фильма "Царь" из проката

Ещё о фильме:

«Девятого ноября в программу «Познер» пришёл Лунгин. Вот ключевой вопрос ведущего: «Если дьявол предложит вам бессмертие – что вы ответите?» Лунгин ответил почти сразу:

«К своему стыду, я соглашусь». Не знаю уж, от себя Познер спросил или его «лично» попросили передать…

Суть в другом, человек слаб, Лунгин тоже, это понятно… Но вопрос был в лоб, не что-нибудь аморфное типа: «Если бы кто-то предложил бессмертие…», а конкретно – дьявол. И чем-то ритуальным запахло, когда в эфире на всю страну, почти сразу после повторного показа «Острова», утверждённый «гуру» православной режиссуры доложил: к прямому сотрудничеству с рогатым – готов, стыдно, но готов. Поехали дальше…

И ведь поехали! Это уже о фильме «Царь», снятом тем же Лунгиным. Где враньё всё, начиная от убогих декораций из какой-нибудь «Марьи-искусницы» с добавлением антуража из боевиков про гладиаторов и заканчивая произносимыми текстами. Нелепую режиссуру не спасают и актёры. Как ни бесится Иван Охлобыстин вперемешку с медведями, дыбами и вёдрами бутафорской крови – вся эта «творческая гора» рожает даже не мышь, а какого-то таракана. Которого травить лень, а давить – противно…

Единственно, что заслуживает внимания, – зачем это делается и кем. Зачем бывшему «старцу-кочегару» Мамонову дают играть садиста-упыря, называя его при этом почему-то Иваном Грозным? Зачем рафинированному интеллигенту пытаться изображать святого? Зачем вообще создавать весь этот бред, не имеющий никакого отношения к истории, за исключением имён и нескольких вырванных фактов, «передёрнутых» по усмотрению автора?

Не затем ли, что проект по лишению исторической памяти жив и поныне? Мы должны видеть русскую историю, свои корни так, чтобы стыдиться и бояться их? А раз в жуткую тьму и паранойю придуманной страны зрителя погружает раскрученный «светоч православного кино» – могут и поверить, что так и было. Не полезут же все в «Жития святых», не будут же вникать в труды Штадена или Таубе, даже Карамзина вряд ли откроют. Не прочтут зрители слова святителя Филиппа на суде, устроенном в Успенском соборе страшным, но и великим царём. Так и будут думать, что волокли избитого митрополита в какой-то дикой клетке, а не стоял он, увозимый в заточение, в простых дровнях, благословляя на обе стороны рыдающий по нему народ. Будут уверены, что русские цари, похожие на неопрятных маньяков, жгли в церквях монахов да устраивали публичные поедания детей медведями, чему народ русский очень радовался.

Для этого сначала одним «Островом» создаётся кумир, который потом будет создавать новые декоративные «острова», жирными кляксами пачкая настоящую историю России. Спасает только то, что фильм плохой. И режиссёр оказался так себе. Пора нового «гуру» синтезировать? Или пусть Лунгин «триптих» доваяет? Что-нибудь ещё темнее, например, «Сталин». В главной роли, естественно, Пётр Мамонов. Троцкого и искать не надо, Хабенский уже в «Есенине» тренировался. Ване Охлобыстину можно на выбор Берию, Ежова или Ягоду предложить, чего уж теперь-то… Уж будет где разгуляться: темень, пытки, тупое быдло… Аншлаг с телераскруткой Первого гарантирован.»

А вот еще, интересно и по теме

«В 16 веке к власти пришёл Иван Грозный. За время его правления на Руси:

- введён суд присяжных

- бесплатное начальное образование (церковные школы)

- медицинский карантин на границах

- местное выборное самоуправление, вместо воевод

- впервые появилась регулярная армия (и первая в мире военная форма - у стрельцов)

- остановлены татарские набеги

- установлено равенство между всеми слоями населения (вы знаете, что крепостничества в то время на Руси не существовало вообще? Крестьянин обязан был сидеть на земле, пока не заплатит за ее аренду, и ничего более. А дети его считались свободными от рождения, в любом случае!).

- запрещён рабский труд (источник - судебник Ивана Грозного);

- государственная монополия на торговлю пушниной, введённая Грозным, отменена всего 10 (десять!) лет назад.

- территория страны увеличена в 30 раз!

- эмиграция населения из Европы превысила 30 000 семей (тем, кто селился вдоль Засечной черты, выплачивались подъёмные 5 рублей на семью. Расходные книги сохранились).

- рост благосостояния населения (и выплачиваемых налогов) за время царствования составил не-сколько тысяч (!) процентов.

- за всё время царствования не было ни одного казнённого без суда и следствия, общее число «репрессированных» составило от трёх, до четырёх тысяч. (А времена были лихие - вспомните Варфоломеевскую ночь).

А теперь вспомните, что вам рассказывали о Грозном в школе? Что он кровавый самодур и проиграл Ливонскую войну, а Русь тряслась в ужасе?»

Зло познаётся стихийно, для познания Добра нужно время и Учитель.

Звенигород. Город на Москве-реке. Часто эти места называют "Русской Швейцарией", и по праву, здесь действительно красивые, дивные места. Я был в Звенигороде прежде, очень давно, по делам, и ничего не отложилось тогда в моей голове. В этот раз повезло больше. Двоюродный брат отвез меня на своей машине на экскурсию. Едем втроём - Андрей, его жена Рита и я. Ехать от Кубинки до Звенигорода недалеко – всего-то чуть больше 20 километров. Не благоприятствовала погода, что же делать, поздняя осень и над нами серое тяжелое небо... Но, как говорил Глазков - "Времена не выбирают, в них живут и умирают". Места по дороге действительно были чудесные - почти постоянно мы ехали по коридору елового леса, изредка, слева показывались высокие берега реки, дорога была извилиста, как в горах, подъемы сменялись спусками, действительно - Швейцария! И повсюду коттеджи, сауны, кафе, частные дома отдыха. Вскоре показался мост, начался пригород, и мы въехали в тихий провинциальный город.

Андрей рассказывает о городе - Был здесь много раз, малоэтажный старинный деревянный город ничего интересного собой не представляет. Сюда приезжают посмотреть древний Городок и Савво-Сторожевский мужской монастырь, да еще город известен тем, что здесь работал А.П. Чехов, и родилась знаменитая артистка Любовь Орлова. Природа здесь прекрасная, река чистая, хорошие места для отдыха. Первая остановка у необычной формы красивого храма. Похоже, новодел. Так и есть, храм восстановлен на месте разрушенного. Вот, что написано об этом храме на сайте города: «Великое освящение возрожденного Храма Вознесения Господня состоялось 29 июля 2007 года в старинном русском подмосковном граде Звенигороде. Первую Божественную литургию возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II».

Сначала отправляемся на поиски чеховской больницы. Первые же прохожие дают нам точные координаты, и мы на месте. Белая арка ворот с барельефом писателя ведёт нас во двор больницы. Скромный двор с большой елью, под которой стоит бюст Антон Павловича, справа зеленый флигель. Спросить некого, решаем, что в этом деревянном одноэтажном здании и практиковал писатель. Едем по высокой набережной Москвы-реки к Городку.

Останавливаемся на берегу перед лестницей, ведущей куда-то вверх, на холм. Вверху видны лишь высокие ели. На середины лестницы стоит небольшая очередь - люди набирают святую воду из источника. И вот мы наверху. Вполне деревенская улица приводит нас к древнему белому храму в лесах. Напротив, стоит небольшая красивая церквушка. Читаем памятную доску на храме - Успенский собор, что на Городке (1396—1399) является наиболее древним из сохранившихся храмов Москвы и области. Заходим внутрь храма. Храм знаменит не только своей стариной, но и сохранившимися фресками самого Андрея Рублева. А за храмом нечто необычное. Видим круглое поле, окруженное могучим земляным валом. Кругом хвойный лес. Поднимаемся на вал, внизу - пропасть и там по дорожке идут маленькие фигурки людей. Из пояснений, написанных на табличке, узнаем, что мы находимся рядом с уникальным историческим и архитектурным памятником XII-XV веков республиканского значения. Сохранились валы древней крепости, культурный слой, начиная с XII века и Успенский собор XIV века. Хочется спуститься вниз, ощутить всю грандиозность сооружения, но Андрей возражает - мало времени, а нам еще до темноты надо побывать в монастыре.

Едем в монастырь. Дорога недолгая и вот, уже впереди мощные крепостные стены. Сначала подходим к памятнику основателю монастырю Савве. Впечатляет, некоторые части памятника отполированы до блеска, видимо действует поверье, по которому прикосновение к святыне приносит счастье. Вот как на городском сайте описано открытие этого памятника: «22 августа у Северных врат Саввино-Сторожевского монастыря был открыт памятник Звенигородскому Святому Преподобному Савве Сторожевскому. В тот день более трех тысяч жителей и гостей нашего города собралось у его стен, чтобы присутствовать на торжественной церемонии открытии и освящении памятника Звенигородскому Чудотворцу. Бронзовая скульптура, весом 1,5 тонны, излучала столько тепла и энергии, что не могла оставить равнодушным никого. Всех поразила органичность, с которой памятник был вписан в архитектурный ансамбль Саввино-Сторожевской обители».

Читаем информационные щиты при входе в монастырь о его истории, рассматриваем план.

Саввино-Сторожевский монастрь расположен в полутора километрах к западу от Звенигорода. Он был основан по приказу Юрия Дмитриевича в 1398 году. Место для нового монастыря князь выбрал на холме, издавна носящем название "Сторожи"; в старину здесь находился сторожевой пост. От названия местности и имени первого игумена - монаха Саввы, ученика Сергия Радонежского - произошло название монастыря.

Архитектурный ансамбль монастыря состоит из: Собор Рождества Богородицы; Комплекс трапезной со звонницей; Надвратная Троицкая церковь; "Царицыны палаты"; Братский корпус; Жилой корпус Духовных училищ; Дворец царя Алексея Михайловича; Смотровая площадка; Ограда с башнями; Кельи XIX в.

«Монастырь основан в 1398 году монахом Саввой, учеником Сергия Радонежского, по просьбе и при поддержке звенигородского князя Юрия Димитриевича. Вначале была выстроена деревянная церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Поначалу площадь обители была небольшой, но со временем число монахов росло, и территория монастыря увеличилась в несколько раз

В XV—XVII веках Саввино-Сторожевский монастырь играл роль военного форпоста Московского княжества на западе. Обитель была любимым местом молитвы многих русских царей. Сюда, в частности, приезжали Иоанн IV Грозный с супругой Анастасией Романовной, а также их сын Феодор Иоаннович. При царе Алексее Михайловиче монастырь стал загородной царской резиденцией. Здесь были возведены дворец государыни, царские палаты. Тогда же монастырь был обнесен каменными стенами.

Многочисленные соборы обители расписывали иконописцы Оружейной палаты Московского Кремля. Во время Отечественной войны 1812 года из Савво-Сторожевского монастыря выезжал на молебны к московскому ополчению московский викарий епископ Августин. Из монастыря вывозили русские святыни — Владимирскую и Иверскую иконы Божией Матери — для всенародного моления о защите Русской земли. Монастырь, занятый французами, не был разграблен: по преданию, преподобный Савва явился к французскому полководцу Евгению Богарне и велел не трогать обитель.

» (Из Википедии).

Входим в ворота. Сразу замечаем казаков, несущих здесь службу по охране. Впереди просматривается вся территория монастыря, который в пояснениях так и назван "карманным". Таким он существовал в эпоху нашего второго русского царя из рода Романовых - Алексея Михайловича. Здесь у него был и свой дворец, и Царские палаты для его супруги. Периодически видим монахов в черных одеждах, пересекающих двор и спешащих куда-то.

Осмотр монастыря не занял много времени. Посмотрели снаружи все строения монастыря: храмы, палаты, дворец, трапезную, келейный корпус, колокольню. Все просто здорово! Вот только это серое небо... Выходим за пределы монастыря, чтобы осмотреть его мощные стены и башни. Вид отсюда, сверху, открывается чудесный. Обходим по периметру весь монастырь, и мы опять в начале нашего маршрута.

Но это не все. В одном административном корпусе рядом с монастырем выставка работ Любви Савельевой, действительного члена РАХ. Выставка небольшая, но удивительно интересная по своему содержанию. Посетителей кроме нас троих нет. Мы видим необычно интересные работы в стекле, керамике, есть еще графика и живопись. И все это еще снабжено ее оригинальной поэзией. При выходе с выставки, Рита неожиданно покупает, и дарит мне сборник стихов автора.

Глаза

Заговаривают боль.

Глаза

Загораживают свет.

Глаза звучат,

Излучая

Тепло своих лет,

И в полёте впадают

В мои глаза.

А глаза,

Изгоняющие смерть,

Смотрят и смотрят

В мои глаза.

Темнеет, пора нам съездить в последний пункт нашего путешествия. Еще немного проведенного в автомобиле времени и мы у Купели. Здесь люди набирают святую воду, а самые смелые купаются в холодной святой воде под крышей Купели. В этот раз она оказалась на ремонте. Осматриваем ухоженную территорию, проходим по мостику через протекающий здесь ручей. За оградой, чуть в отдалении, в лесу виден монастырский скит - небольшие каменные домики и храм.

Пора домой, становится совсем темно.

Интересные ссылки:

Звенигород

Савва-Сторожевский монастырь

Галерея изображений монастыря

Официальный сайт монастыря

Андрей рассказывает о городе - Был здесь много раз, малоэтажный старинный деревянный город ничего интересного собой не представляет. Сюда приезжают посмотреть древний Городок и Савво-Сторожевский мужской монастырь, да еще город известен тем, что здесь работал А.П. Чехов, и родилась знаменитая артистка Любовь Орлова. Природа здесь прекрасная, река чистая, хорошие места для отдыха. Первая остановка у необычной формы красивого храма. Похоже, новодел. Так и есть, храм восстановлен на месте разрушенного. Вот, что написано об этом храме на сайте города: «Великое освящение возрожденного Храма Вознесения Господня состоялось 29 июля 2007 года в старинном русском подмосковном граде Звенигороде. Первую Божественную литургию возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II».

Сначала отправляемся на поиски чеховской больницы. Первые же прохожие дают нам точные координаты, и мы на месте. Белая арка ворот с барельефом писателя ведёт нас во двор больницы. Скромный двор с большой елью, под которой стоит бюст Антон Павловича, справа зеленый флигель. Спросить некого, решаем, что в этом деревянном одноэтажном здании и практиковал писатель. Едем по высокой набережной Москвы-реки к Городку.

Останавливаемся на берегу перед лестницей, ведущей куда-то вверх, на холм. Вверху видны лишь высокие ели. На середины лестницы стоит небольшая очередь - люди набирают святую воду из источника. И вот мы наверху. Вполне деревенская улица приводит нас к древнему белому храму в лесах. Напротив, стоит небольшая красивая церквушка. Читаем памятную доску на храме - Успенский собор, что на Городке (1396—1399) является наиболее древним из сохранившихся храмов Москвы и области. Заходим внутрь храма. Храм знаменит не только своей стариной, но и сохранившимися фресками самого Андрея Рублева. А за храмом нечто необычное. Видим круглое поле, окруженное могучим земляным валом. Кругом хвойный лес. Поднимаемся на вал, внизу - пропасть и там по дорожке идут маленькие фигурки людей. Из пояснений, написанных на табличке, узнаем, что мы находимся рядом с уникальным историческим и архитектурным памятником XII-XV веков республиканского значения. Сохранились валы древней крепости, культурный слой, начиная с XII века и Успенский собор XIV века. Хочется спуститься вниз, ощутить всю грандиозность сооружения, но Андрей возражает - мало времени, а нам еще до темноты надо побывать в монастыре.

Едем в монастырь. Дорога недолгая и вот, уже впереди мощные крепостные стены. Сначала подходим к памятнику основателю монастырю Савве. Впечатляет, некоторые части памятника отполированы до блеска, видимо действует поверье, по которому прикосновение к святыне приносит счастье. Вот как на городском сайте описано открытие этого памятника: «22 августа у Северных врат Саввино-Сторожевского монастыря был открыт памятник Звенигородскому Святому Преподобному Савве Сторожевскому. В тот день более трех тысяч жителей и гостей нашего города собралось у его стен, чтобы присутствовать на торжественной церемонии открытии и освящении памятника Звенигородскому Чудотворцу. Бронзовая скульптура, весом 1,5 тонны, излучала столько тепла и энергии, что не могла оставить равнодушным никого. Всех поразила органичность, с которой памятник был вписан в архитектурный ансамбль Саввино-Сторожевской обители».

Читаем информационные щиты при входе в монастырь о его истории, рассматриваем план.

Саввино-Сторожевский монастрь расположен в полутора километрах к западу от Звенигорода. Он был основан по приказу Юрия Дмитриевича в 1398 году. Место для нового монастыря князь выбрал на холме, издавна носящем название "Сторожи"; в старину здесь находился сторожевой пост. От названия местности и имени первого игумена - монаха Саввы, ученика Сергия Радонежского - произошло название монастыря.

Архитектурный ансамбль монастыря состоит из: Собор Рождества Богородицы; Комплекс трапезной со звонницей; Надвратная Троицкая церковь; "Царицыны палаты"; Братский корпус; Жилой корпус Духовных училищ; Дворец царя Алексея Михайловича; Смотровая площадка; Ограда с башнями; Кельи XIX в.

«Монастырь основан в 1398 году монахом Саввой, учеником Сергия Радонежского, по просьбе и при поддержке звенигородского князя Юрия Димитриевича. Вначале была выстроена деревянная церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Поначалу площадь обители была небольшой, но со временем число монахов росло, и территория монастыря увеличилась в несколько раз

В XV—XVII веках Саввино-Сторожевский монастырь играл роль военного форпоста Московского княжества на западе. Обитель была любимым местом молитвы многих русских царей. Сюда, в частности, приезжали Иоанн IV Грозный с супругой Анастасией Романовной, а также их сын Феодор Иоаннович. При царе Алексее Михайловиче монастырь стал загородной царской резиденцией. Здесь были возведены дворец государыни, царские палаты. Тогда же монастырь был обнесен каменными стенами.

Многочисленные соборы обители расписывали иконописцы Оружейной палаты Московского Кремля. Во время Отечественной войны 1812 года из Савво-Сторожевского монастыря выезжал на молебны к московскому ополчению московский викарий епископ Августин. Из монастыря вывозили русские святыни — Владимирскую и Иверскую иконы Божией Матери — для всенародного моления о защите Русской земли. Монастырь, занятый французами, не был разграблен: по преданию, преподобный Савва явился к французскому полководцу Евгению Богарне и велел не трогать обитель.

» (Из Википедии).

Входим в ворота. Сразу замечаем казаков, несущих здесь службу по охране. Впереди просматривается вся территория монастыря, который в пояснениях так и назван "карманным". Таким он существовал в эпоху нашего второго русского царя из рода Романовых - Алексея Михайловича. Здесь у него был и свой дворец, и Царские палаты для его супруги. Периодически видим монахов в черных одеждах, пересекающих двор и спешащих куда-то.

Осмотр монастыря не занял много времени. Посмотрели снаружи все строения монастыря: храмы, палаты, дворец, трапезную, келейный корпус, колокольню. Все просто здорово! Вот только это серое небо... Выходим за пределы монастыря, чтобы осмотреть его мощные стены и башни. Вид отсюда, сверху, открывается чудесный. Обходим по периметру весь монастырь, и мы опять в начале нашего маршрута.

Но это не все. В одном административном корпусе рядом с монастырем выставка работ Любви Савельевой, действительного члена РАХ. Выставка небольшая, но удивительно интересная по своему содержанию. Посетителей кроме нас троих нет. Мы видим необычно интересные работы в стекле, керамике, есть еще графика и живопись. И все это еще снабжено ее оригинальной поэзией. При выходе с выставки, Рита неожиданно покупает, и дарит мне сборник стихов автора.

Глаза

Заговаривают боль.

Глаза

Загораживают свет.

Глаза звучат,

Излучая

Тепло своих лет,

И в полёте впадают

В мои глаза.

А глаза,

Изгоняющие смерть,

Смотрят и смотрят

В мои глаза.

Темнеет, пора нам съездить в последний пункт нашего путешествия. Еще немного проведенного в автомобиле времени и мы у Купели. Здесь люди набирают святую воду, а самые смелые купаются в холодной святой воде под крышей Купели. В этот раз она оказалась на ремонте. Осматриваем ухоженную территорию, проходим по мостику через протекающий здесь ручей. За оградой, чуть в отдалении, в лесу виден монастырский скит - небольшие каменные домики и храм.

Пора домой, становится совсем темно.

7 ноября 2009 года

Интересные ссылки:

Звенигород

Савва-Сторожевский монастырь

Галерея изображений монастыря

Официальный сайт монастыря

пятница, 20 ноября 2009

Зло познаётся стихийно, для познания Добра нужно время и Учитель.